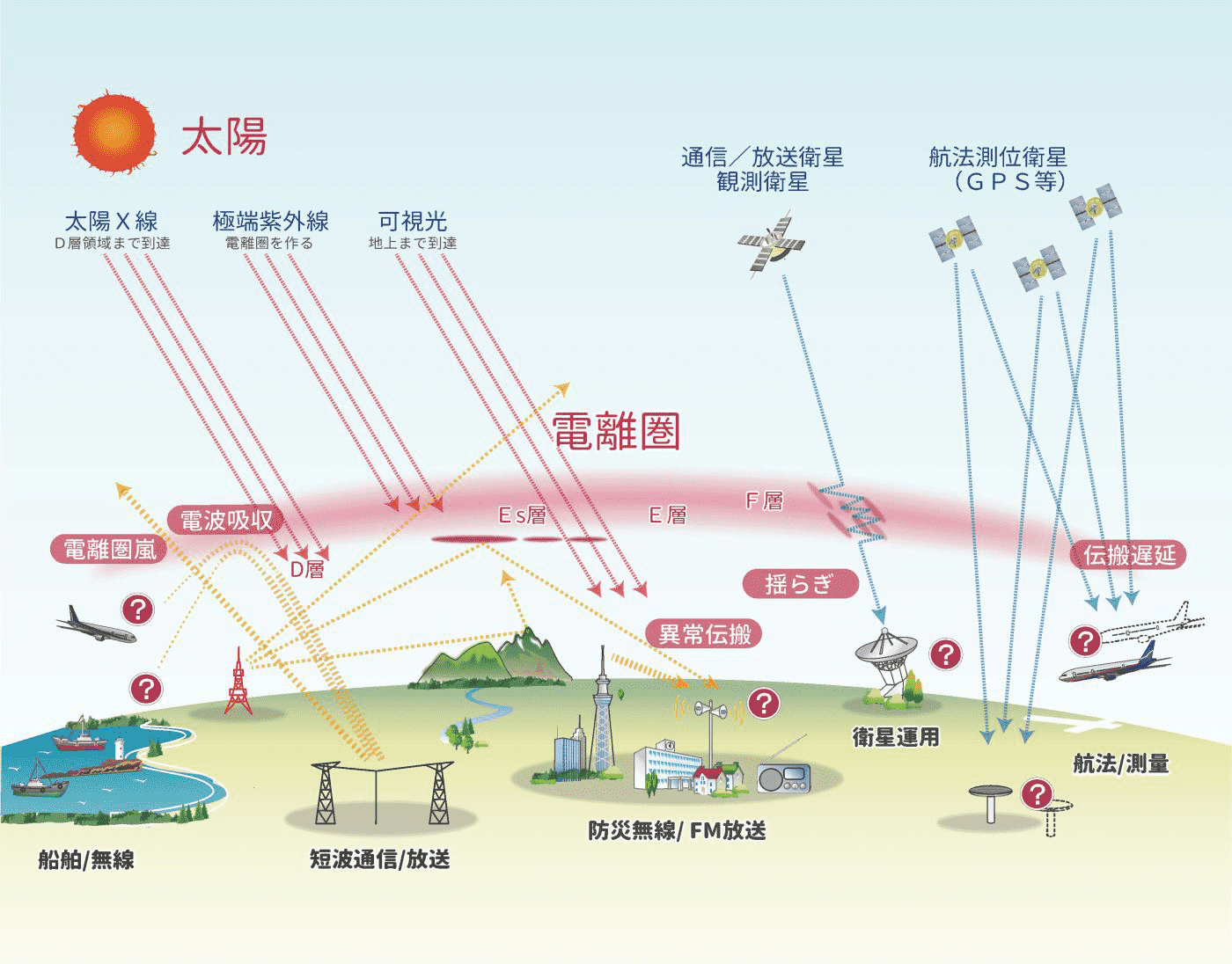

中波(300kHz-3MHz)から短波(3MHz-30MHz)帯の電波は、電離圏で反射される性質があるため、古くから見通し範囲を超える通信手段として利用されています。現代でも航空や船舶無線、放送などで使用されています。この方法による通信は電離圏の乱れの影響を受けます。太陽フレアの発生直後には、太陽から放射される強いX線により、日照領域の電離圏D領域で異常電離が起こり、数MHzまでの電波が吸収されてしまいます。また、大規模なフレアの発生時には、極域のD領域に高エネルギーの太陽起源のプロトンが降り注ぎ、同様の通信障害が起こることがあります。電離圏の負相嵐が発生した際には、数MHzから数10MHz帯の電波が電離圏で反射されなくなり、通信に使用できなくなることがあります。また、スポラディックE層が発達した時には、通常は電離圏を突き抜ける数10MHzの周波数帯の電波が電離圏で反射されて異常伝搬し、遠方のラジオや防災無線などに混信を与えることもあります。一方、電離圏を通過する高い周波数帯の電波も電離圏の乱れによる影響を受けます。赤道域で発生し、時には中緯度域まで発達するプラズマバブルに内包される電離圏の不規則構造は、通信・放送衛星や観測衛星、測位衛星などに使われるGHz帯の電波の強度や位相を乱します。この現象は、電離圏シンチレーションと呼ばれ、その度合いが強くなると、衛星電波の追尾が出来なくなることもあります。